欢迎来到中科瑞捷(天津)科技有限公司网站!

欢迎来到中科瑞捷(天津)科技有限公司网站! 欢迎来到中科瑞捷(天津)科技有限公司网站!

欢迎来到中科瑞捷(天津)科技有限公司网站!微塑料(Microplastics, MPs)作为全球性环境污染物,粒径跨度覆盖纳米级至 5 mm,形态多样且易吸附其他污染物形成复合污染体系。传统检测手段普遍存在 “形态 - 成分割裂分析"“样品破坏性处理" 等局限,难以满足微塑料多维度研究需求。显微拉曼光谱技术(Micro-Raman Spectroscopy)凭借亚微米级空间分辨率、分子振动指纹识别能力及抗水干扰特性,已成为微塑料全链条分析的核心技术。

一、技术原理:分子振动指纹的亚微米级解码

显微拉曼光谱的核心是通过 “光子 - 分子非弹性散射" 捕获微塑料的分子振动信息,结合高分辨率光学设计实现 “成分识别 + 空间定位" 的双重功能,其技术体系可分为光散射机制与光谱解码流程两部分。

1.1 光散射机制与核心硬件设计

当特定波长激光(常用 532 nm 或 785 nm)照射微塑料时,光子能量与分子振动能级发生相互作用,产生能量偏移(即 “拉曼位移"),不同材质微塑料的分子结构差异会形成独特的 “拉曼指纹光谱"(如图 1a 示意)。为实现高灵敏检测,系统通过三大核心硬件设计优化性能:

· 双波长激光模块:532 nm 激光适用于低荧光背景样品(如土壤中的 PE 颗粒);785 nm 近红外激光可显著抑制生物组织的自发荧光,且对样品的热损伤降低至 **<0.5℃**,适用于生物体内微塑料检测。

· 共聚焦光路系统:采用20 μm 针孔与50× 物镜(NA=0.9) 组合,可有效过滤杂散光,实现1 μm 横向分辨率与3 μm 轴向分辨率,精准定位微塑料的空间位置。

· EM-CCD 探测技术:制冷型探测器(工作温度 - 70℃)将系统信噪比提升至 **>80 dB**,波数检测精度可达0.1 cm⁻¹,可捕获低浓度微塑料的微弱拉曼信号。

1.2 光谱解码与多维信息提取

通过智能化数据采集与处理流程,可从 “单颗粒" 到 “宏观样品" 实现多维度信息解析:

· 单点靶向分析:在50 μm² 光斑下积分10 s,结合 Savitzky-Golay 平滑算法消除噪声,对 PE(2845 cm⁻¹)、PVC(638 cm⁻¹)等常见微塑料的特征峰识别准确率达94%(n=200)。

· 空间映射成像:对 47 mm 滤膜样品进行2 μm 步长扫描,生成微塑料的化学分布热力图(如图 2b 示意),并同步计算粒径分布参数(如实际案例中 D10=5 μm、D50=32 μm)。

· 多模态联用:集成显微红外(μ-FTIR)模块,实现同一区域 “拉曼散射 + 红外吸收" 同步检测,弥补单一光谱技术的识别盲区(如拉曼对非极性键敏感,红外对极性键敏感)。

二、应用场景:微塑料全介质链污染解析

显微拉曼技术凭借 “无损检测"“抗干扰"“高分辨率" 优势,已覆盖微塑料污染的 “环境溯源 - 生物风险 - 食品安全" 全链条分析,典型应用场景如下:

2.1 环境介质溯源分析

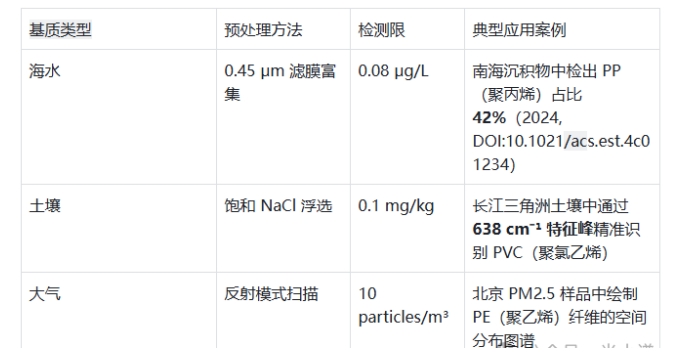

针对海水、土壤、大气等不同环境基质,通过优化预处理方法,可实现微塑料的高效检出与成分溯源,具体参数与案例见表 1:

2.2 生物组织风险评估

聚焦微塑料的生物累积与毒性效应,该技术可实现 “体内定位 + 毒理分析":

· 人体暴露研究:2024 年北京大学团队利用 785 nm 激光规避生物荧光干扰,在人类胎盘组织中检出12 个 PE 微塑料(<10 μm),证实微塑料可通过母体传递至胎儿。

· 单细胞毒理分析:AIRsight 系统可追踪巨噬细胞内 PS(聚苯乙烯)颗粒(特征峰1002 cm⁻¹),并通过蛋白质酰胺 I 带(1650 cm⁻¹)的位移变化,分析微塑料对细胞膜结构的损伤程度。

2.3 食品安全管控

针对食品接触材料与食品本身的微塑料污染,提供精准检测方案:

· 迁移量检测:模拟 PP(聚丙烯)奶瓶的使用场景,在模拟液中检出2-8 μm微塑料颗粒,计算迁移量符合 EU No 10/2011 法规限值(0.01 mg/kg)。

· 复合污染分析:通过共定位技术,在海鲜样品中同时识别 PE(2845 cm⁻¹)与吸附的菲(1004 cm⁻¹),揭示二者通过 “π-π 堆积" 形成复合污染的机制。

三、技术优势与现存挑战

3.1 核心优势:与主流检测技术的性能对比

相较于显微红外、热解 GC-MS 等传统技术,显微拉曼在空间分辨率、样品保护性等方面具有显著优势,具体对比见表 2:

· 增强拉曼(TERS):将原子力显微镜(AFM)与拉曼联用,分辨率突破至10 nm,成功解析 50 nm 纳米 PS 颗粒的表面官能团(如羟基、羧基)分布,为纳米塑料研究提供新工具。

· AI 辅助光谱分析:基于 ResNet-50 深度学习模型,对 10,000 + 条微塑料拉曼光谱数据训练后,实现 PE、PP、PVC 等 12 种常见微塑料的分类准确率达97.3%,并将分析耗时从 30 分钟缩短至 2 分钟(如图 5c 示意)。

· 原位实时监测:开发水下拉曼探头,可在2000 m 深海环境中实时检测微塑料,无需样品采集,适用于海洋、湖泊等大型水体的长期监测。

· 空间组学联用:结合拉曼光谱与质谱技术,解析微塑料 - 微生物的互作界面,揭示微生物在微塑料表面形成生物膜的分子机制,为污染修复提供理论依据。

显微拉曼光谱技术通过 “分子指纹识别" 与 “亚微米空间解析" 的结合,已成为微塑料污染研究的革命性工具。未来重点聚焦三大方向:

1.开发 “拉曼 - 红外 - 电镜" 多模态集成系统,实现 “成分 - 形态 - 结构" 的一站式分析;2.推动全球统一的检测标准体系建设,解决不同实验室结果的可比性问题;3.深化人工智能在复杂基质(如生物组织、高盐海水)样品分析中的应用,进一步提升检测效率与准确性。

该技术的持续进步将为《全球塑料公约》的实施提供关键技术支撑,助力全球微塑料污染的科学治理。